納品書エクセルテンプレート・フォーマットの無料ダウンロードページです。

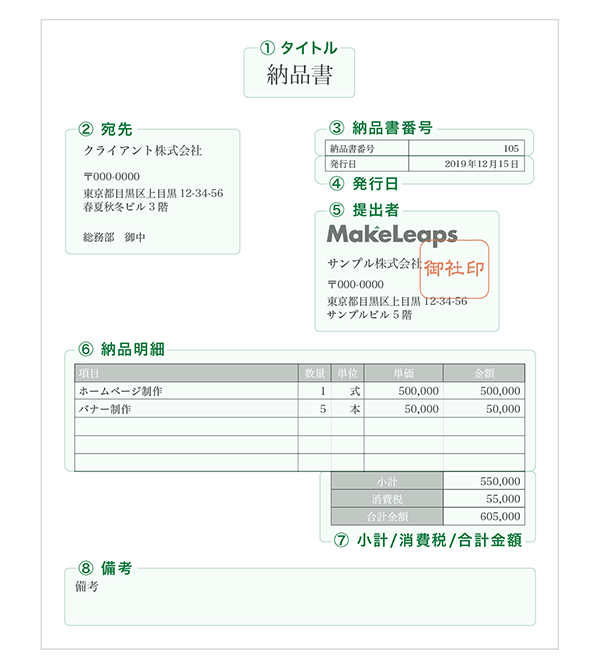

納品書の書き方から発行時の注意点など、説明付きで分かりやすく納品書を作成いただけます。

クラウド見積・請求・入金管理ソフト

MakeLeaps

エクセルテンプレートをそのまま使えます!

「MakeLeaps(メイクリープス)」では、現在使用している書類フォートマットも、新たに作成する場合も、使い慣れたエクセルを使って自由に様々な書類テンプレートのデザインを作成することが可能です。自社のビジネスによりマッチした書類を作成し、クラウドで書類発行のメリットを最大限に活用いただけます。

詳細は、「カスタムテンプレート」機能のページをご確認ください。

この記事でできること

- 納品書のエクセルテンプレートをダウンロードできる!

- 納品書の書き方がわかる!

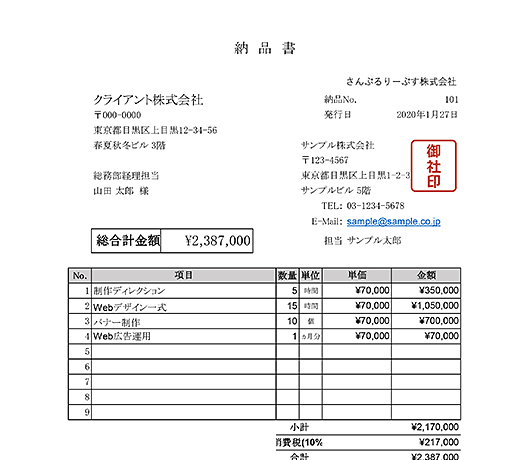

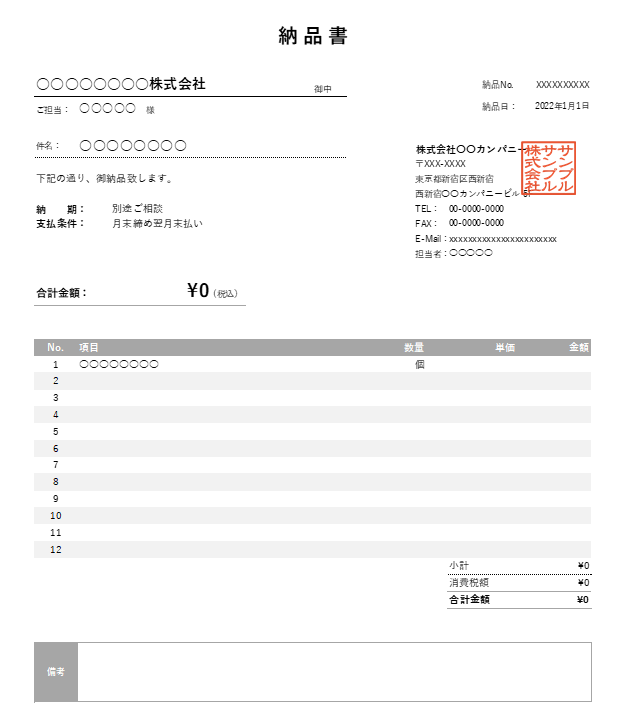

すぐに使える!納品書エクセルテンプレート/フォーマット無料

テンプレート一覧の中から用途に合うテンプレートを選び、ダウンロードしてご活用ください。

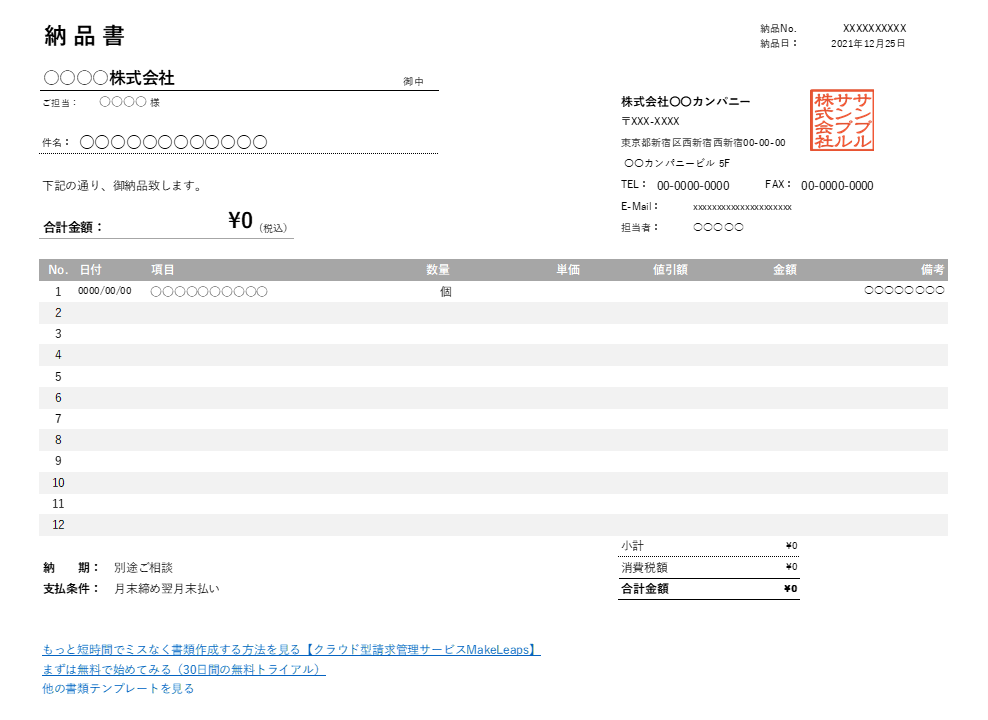

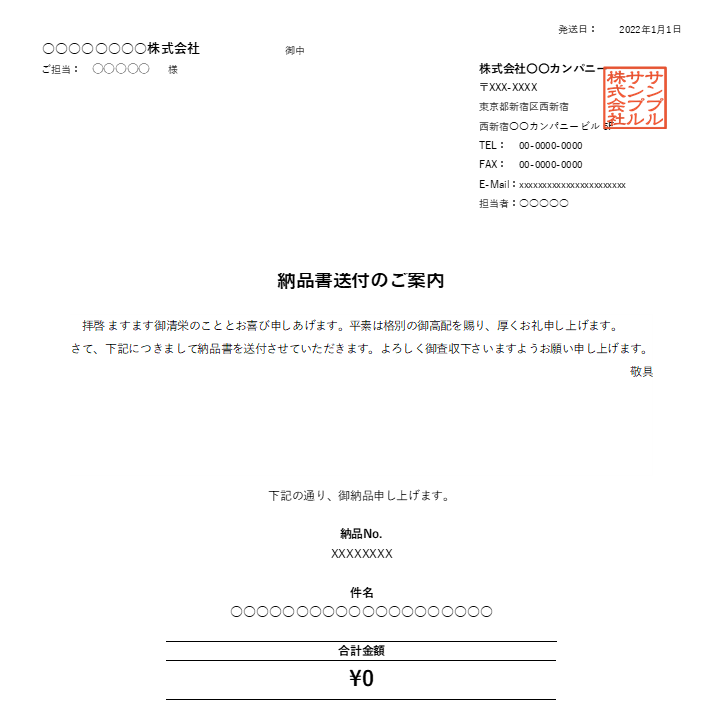

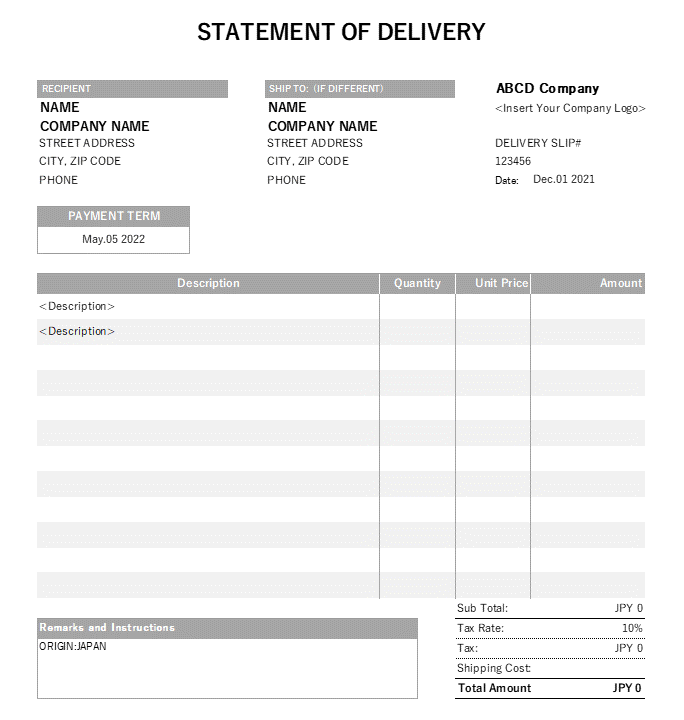

基本用途

-

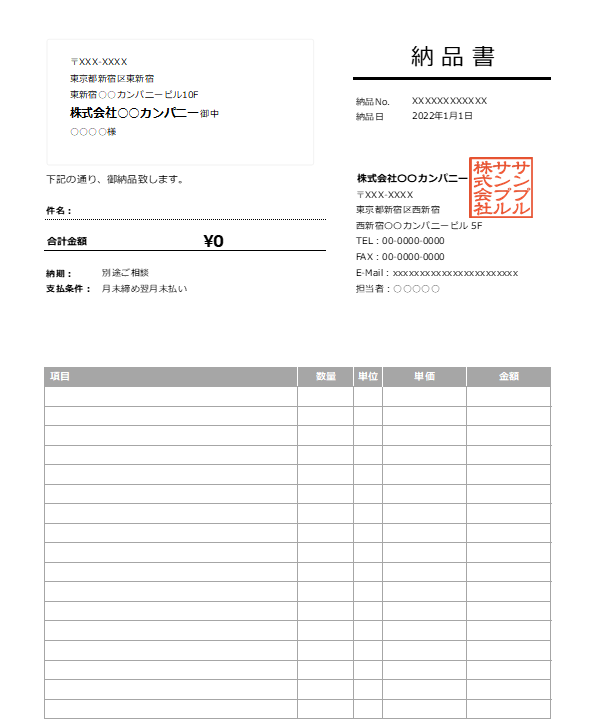

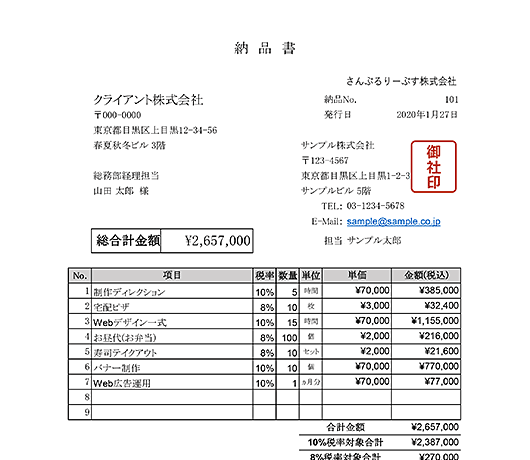

単位あり納品書

Excelテンプレートダウンロード -

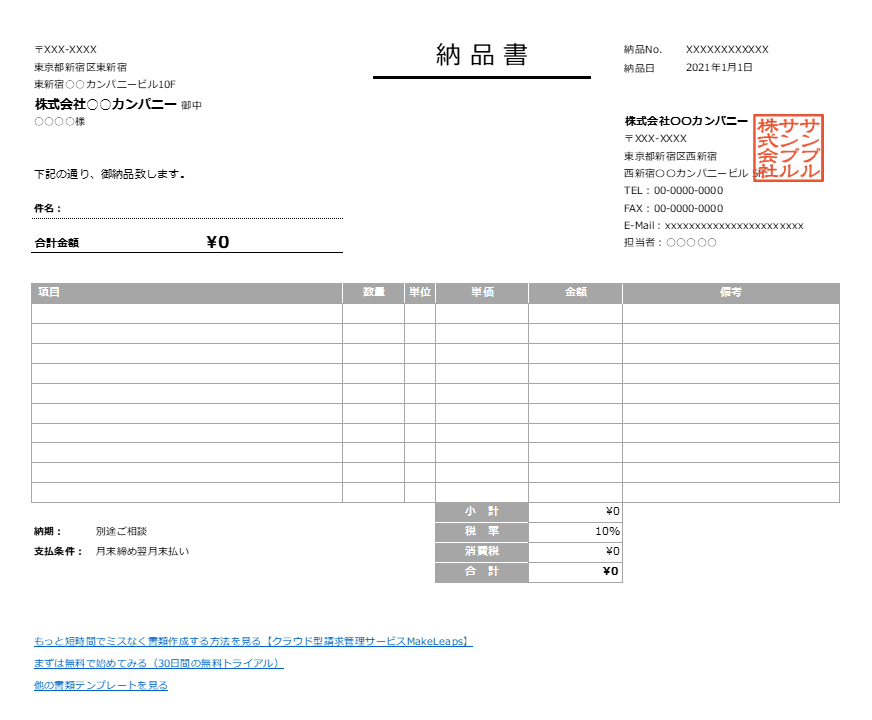

基本の

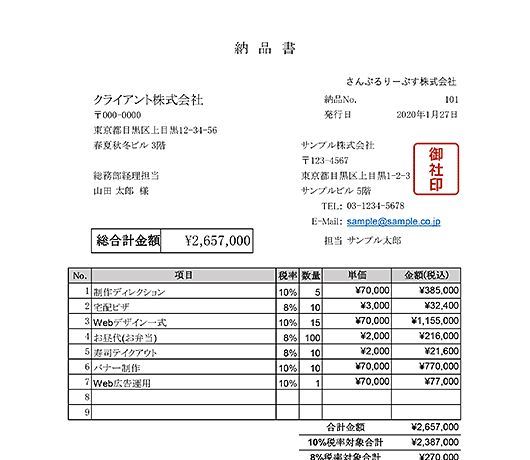

納品書Excelテンプレートダウンロード -

窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- 窓付対応

ダウンロード -

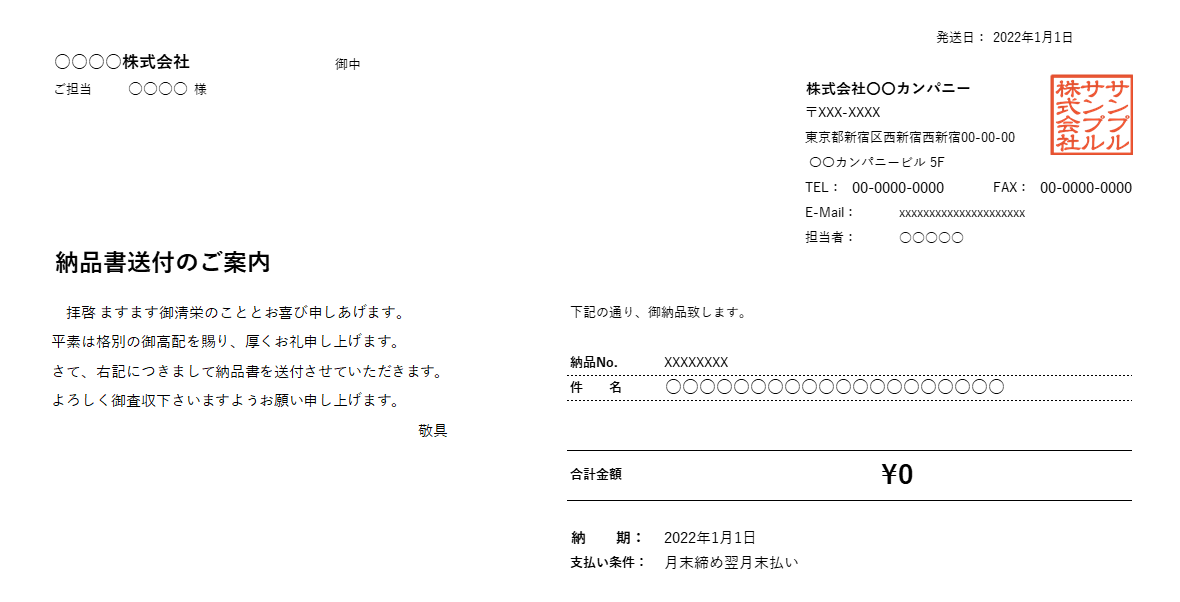

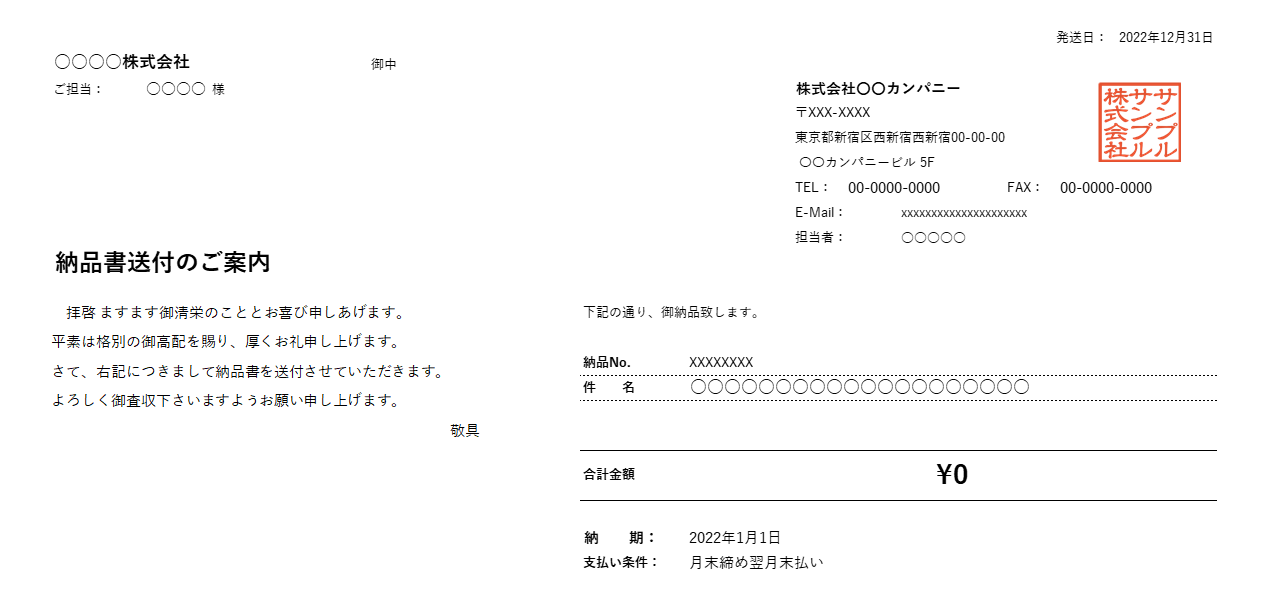

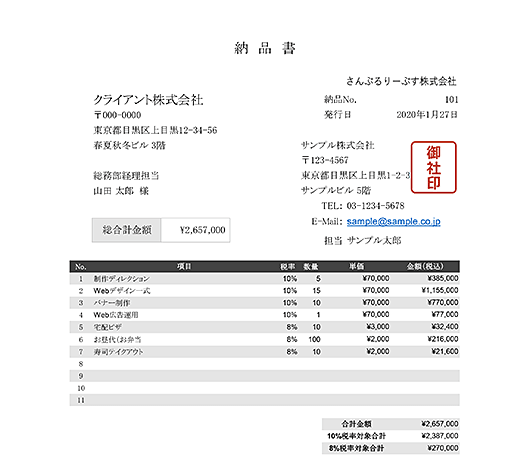

横型の

納品書Excelテンプレートダウンロード -

ブルー・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

ブルー・横型の

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

ダウンロード -

グリーン・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

グリーン・横型の

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

ダウンロード -

レッド・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

レッド・横型の

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

ダウンロード -

オレンジ・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

- 窓付対応

ダウンロード -

_10%_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

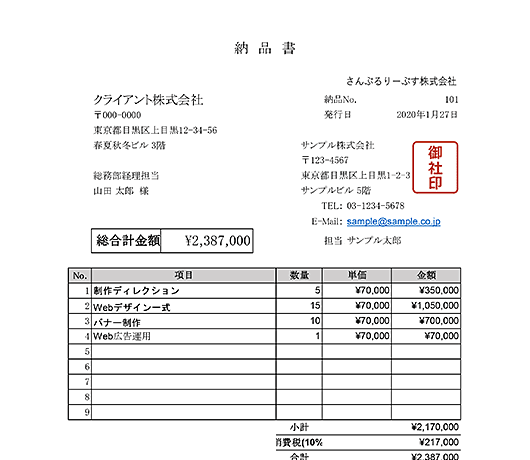

インボイス制度対応・単位あり

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・基本の

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 窓付対応

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・横型の

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・ブルー・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・ブルー・横型の

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・グリーン・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・グリーン・横型の

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・レッド・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・レッド・横型の

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・オレンジ・窓付き封筒対応

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 窓付対応

- カラーバリエーション

ダウンロード

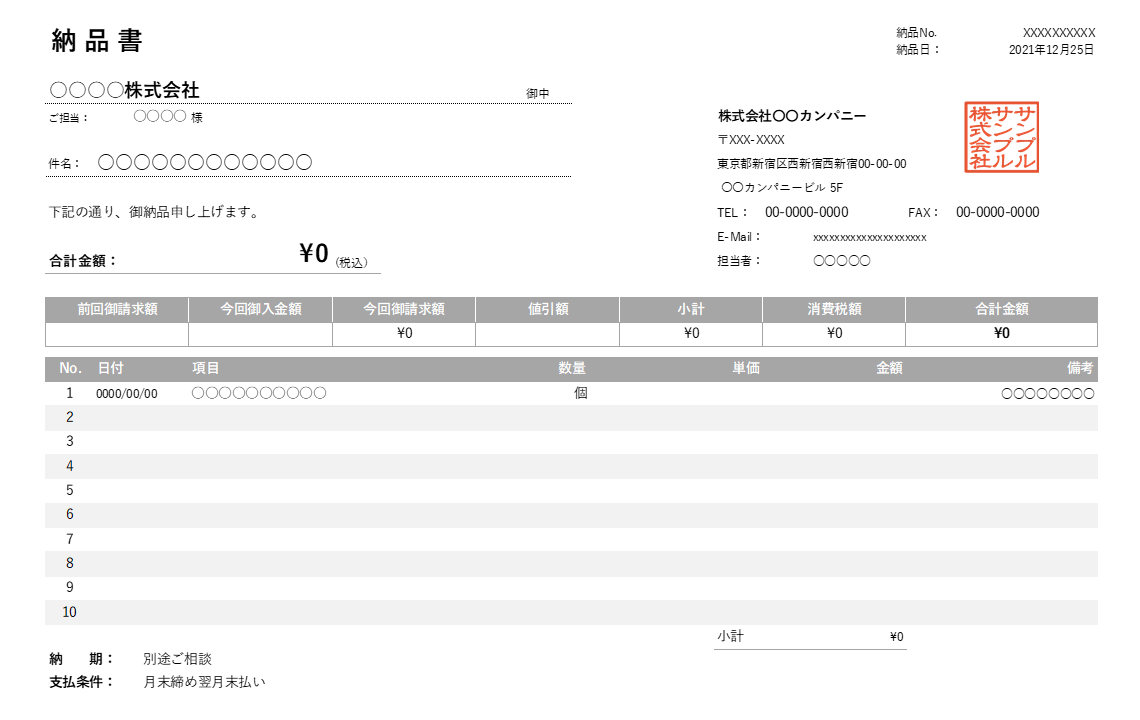

特殊要件

-

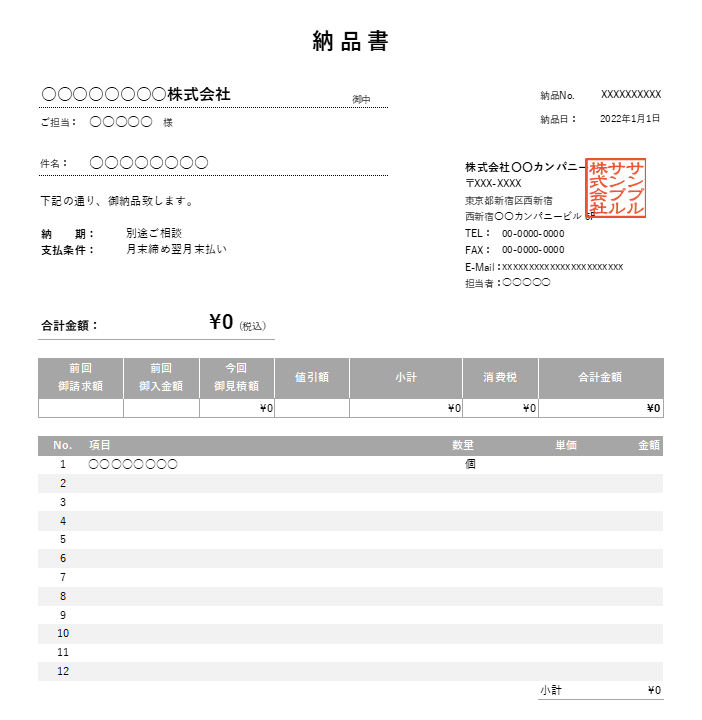

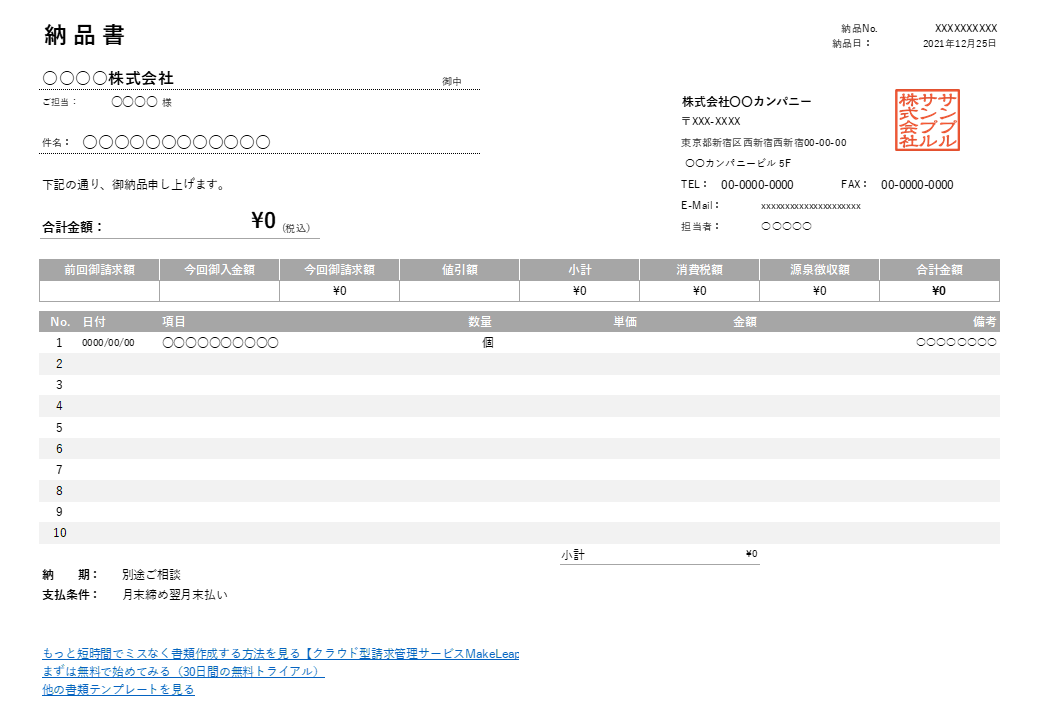

繰越金額・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

ダウンロード -

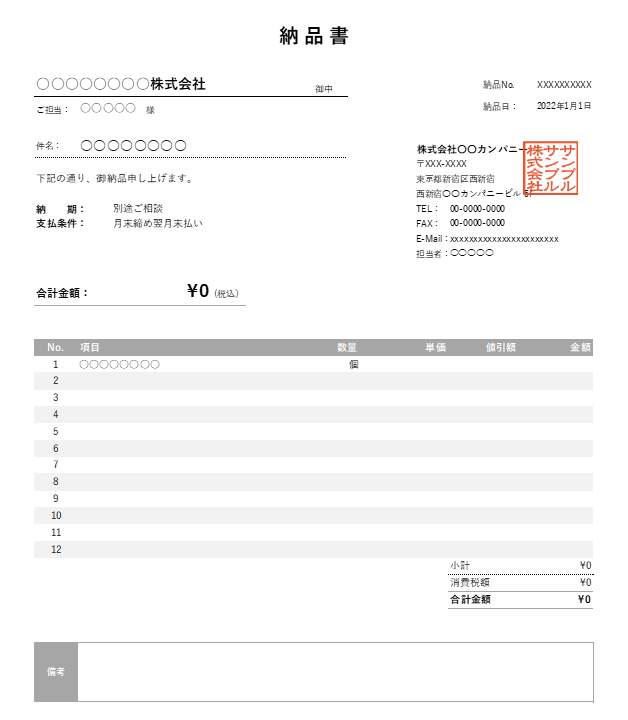

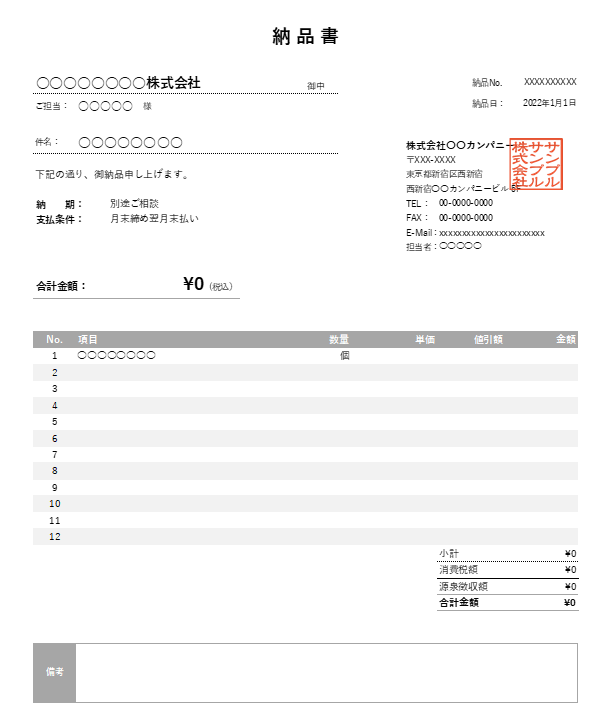

値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

ダウンロード -

値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- 値引

ダウンロード -

005_納品書_横_繰越金額_値引き.xlsx

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

ダウンロード -

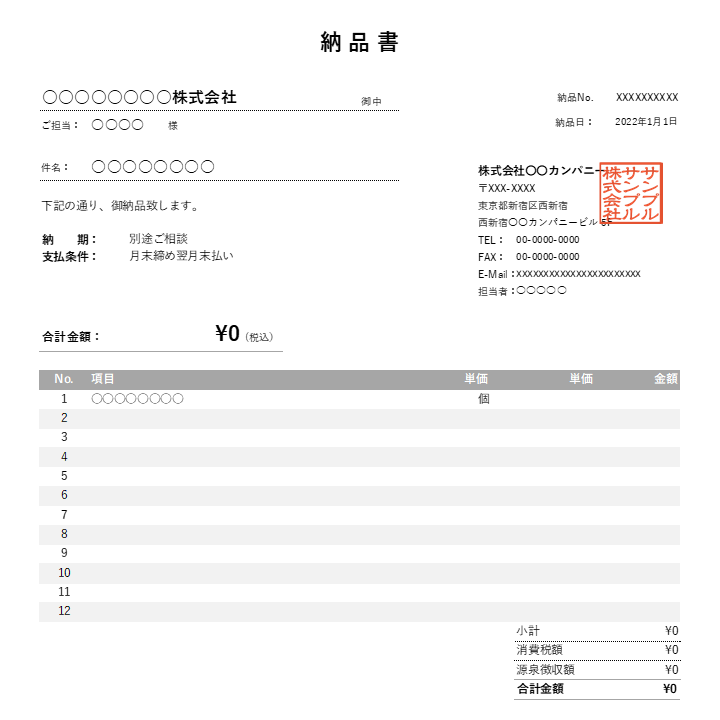

源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- 源泉徴収

ダウンロード -

値引き・源泉徴収機能付き横型

納品書Excelテンプレート- 値引

- 源泉徴収

ダウンロード -

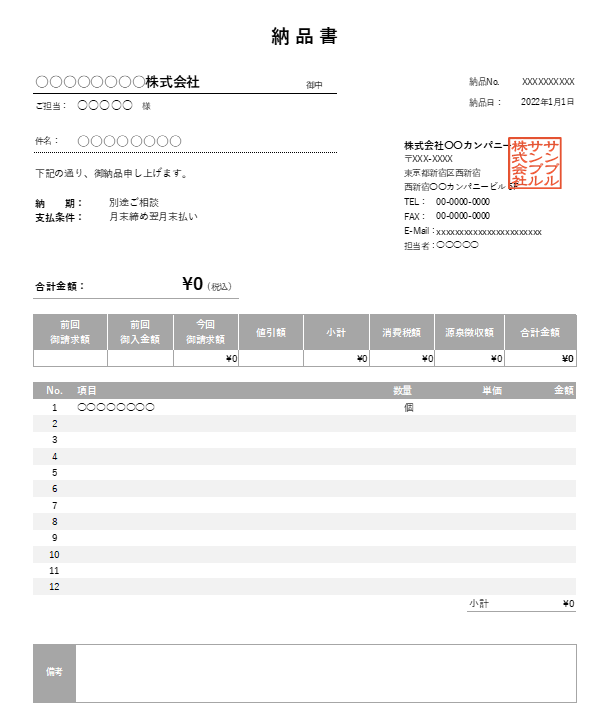

繰越金額・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

- 源泉徴収

ダウンロード -

繰越金額・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

ダウンロード -

値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 源泉徴収

ダウンロード -

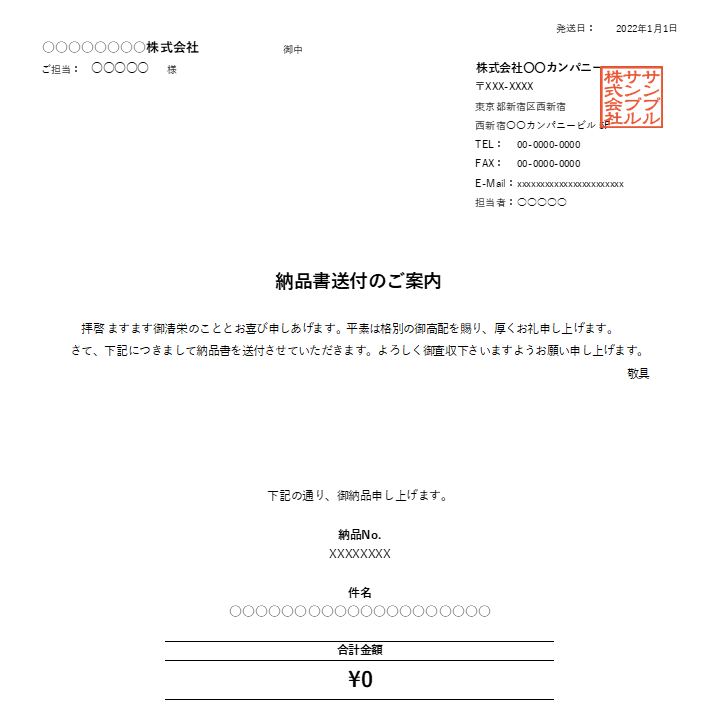

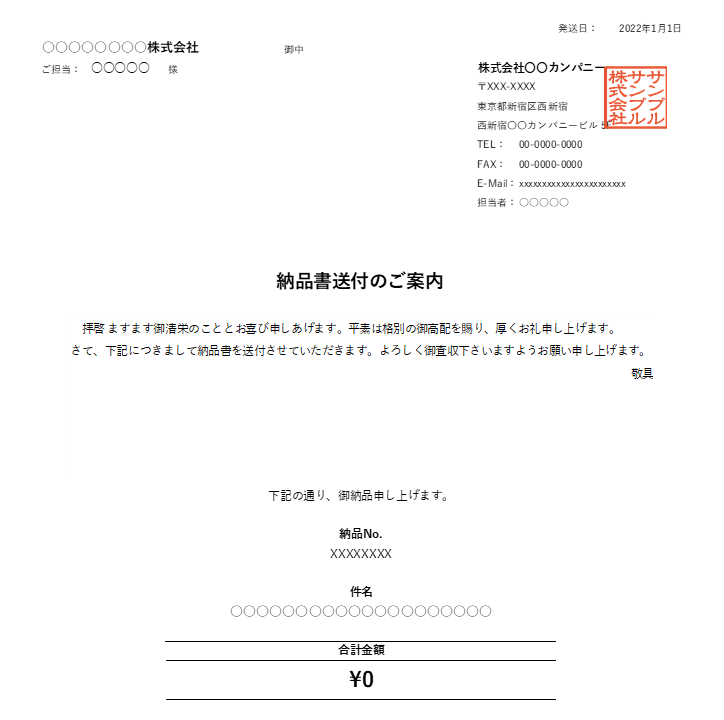

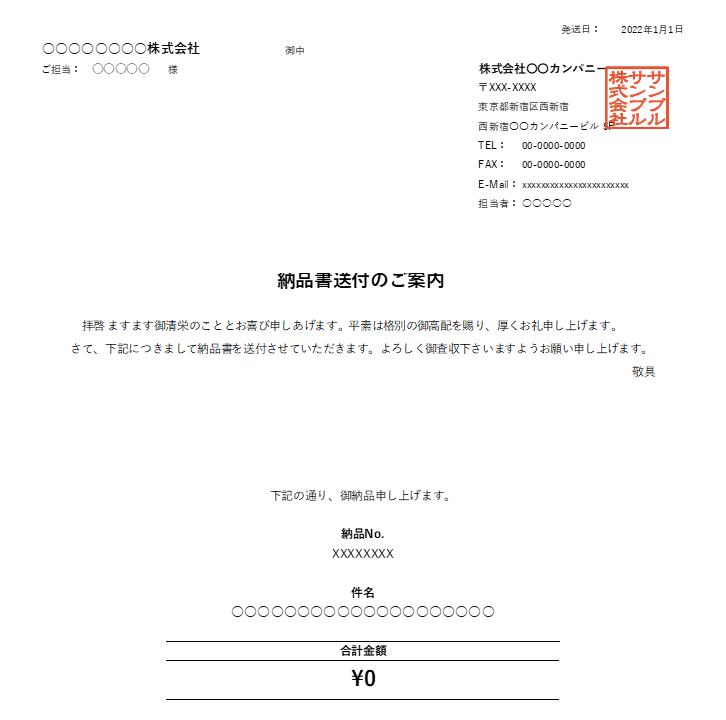

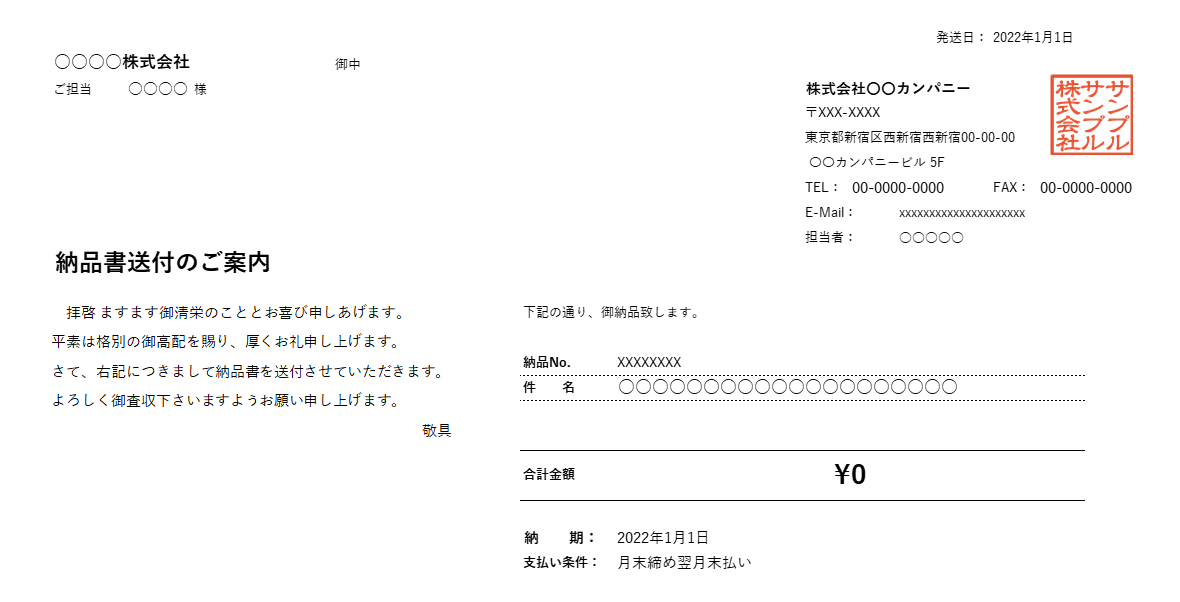

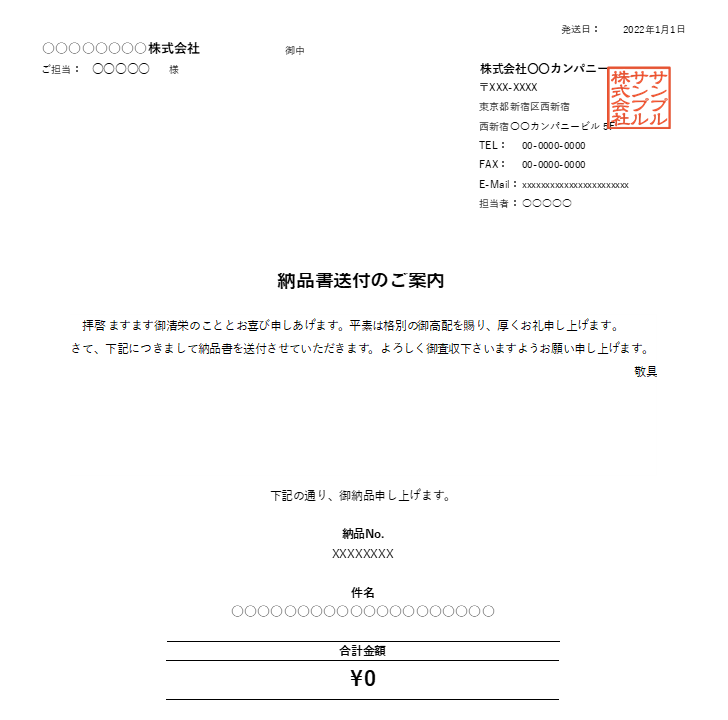

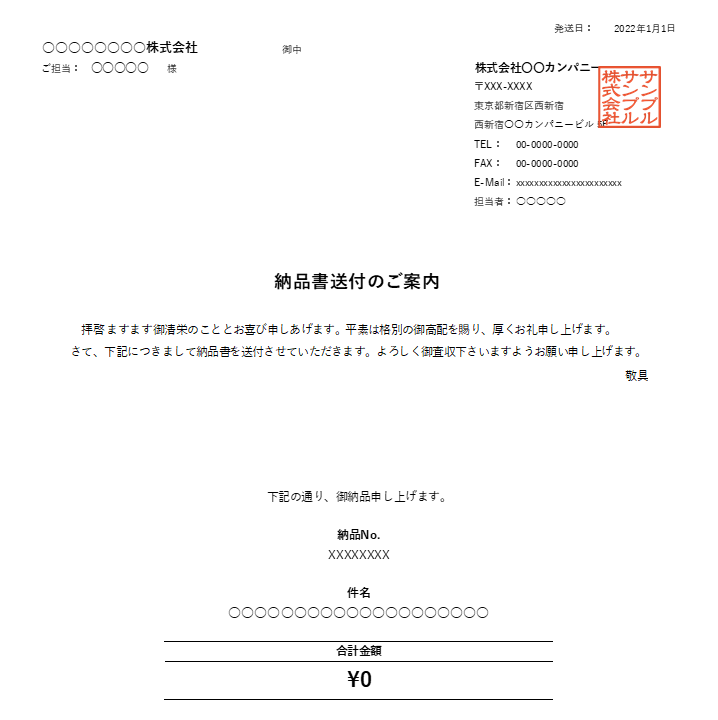

鏡(送付状)付き

納品書Excelテンプレート- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・繰越金額・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- 値引

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・繰越金額・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・値引き・源泉徴収機能付き横型

納品書Excelテンプレート- 値引

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・繰越金額・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 繰越計上

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

鏡(送付状付き)・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- 値引

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・繰越金額・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・繰越金額・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 源泉徴収

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・値引き・源泉徴収機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 源泉徴収

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・繰越金額・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

- 源泉徴収

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・繰越金額・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 源泉徴収

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状)付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・繰越金額・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・値引き機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・繰越金額・値引き機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・値引き・源泉徴収機能付き横型

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・繰越金額・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 繰越計上

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・鏡(送付状付き)・値引き・源泉徴収機能付き

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 値引

- 源泉徴収

- 鏡付

ダウンロード

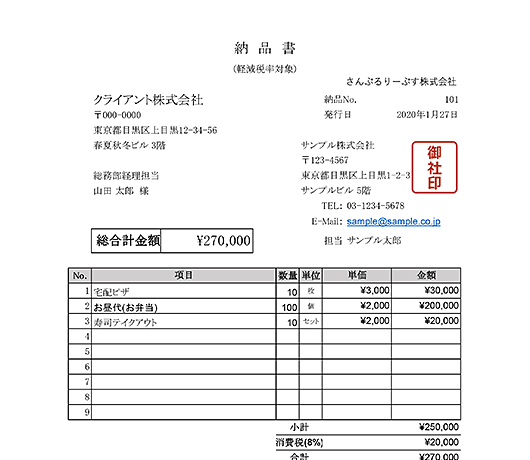

軽減税率・混合

-

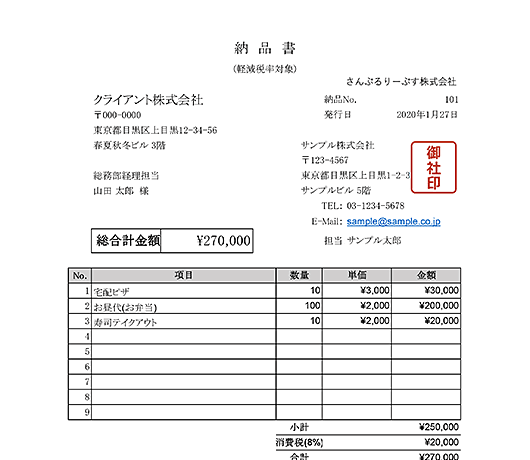

軽減税率8%対応・単位あり

納品書Excelテンプレート- 8%

ダウンロード -

軽減税率8%対応・単位なし

納品書Excelテンプレート- 8%

ダウンロード -

単位なし

納品書Excelテンプレートダウンロード -

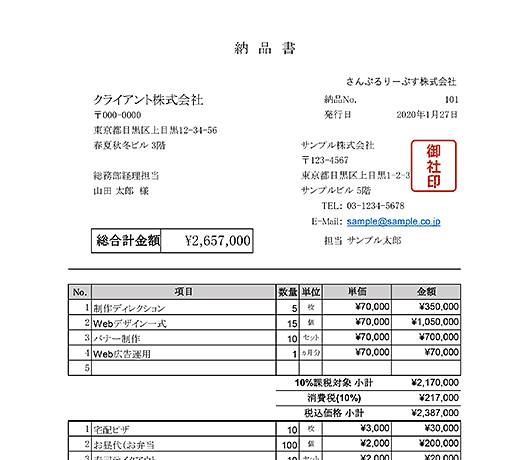

8%10%区分記載・単位あり

納品書Excelテンプレート- 混合

ダウンロード -

8%10%区分記載・単位なし

納品書Excelテンプレート- 混合

ダウンロード -

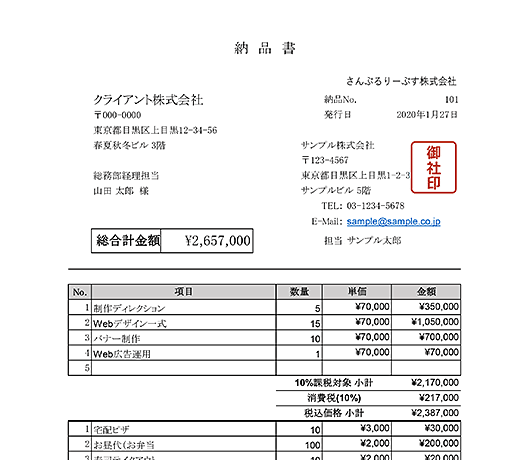

8%10%混合・単位あり

納品書Excelテンプレート- 混合

ダウンロード -

8%10%混合・単位なし

納品書Excelテンプレート- 混合

ダウンロード -

8%10%混合・単位なし・グレー

納品書Excelテンプレート- 混合

ダウンロード -

_8%_軽減_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・軽減税率8%対応・単位あり

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 8%

ダウンロード -

_区分記載A_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・8%10%区分記載・単位あり

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 混合

ダウンロード -

_8%_軽減_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・軽減税率8%対応・単位なし

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 8%

ダウンロード -

_10%_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・単位なし

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

ダウンロード -

_区分記載A_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・8%10%区分記載・単位なし

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 混合

ダウンロード -

_区分記載B●_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・8%10%混合・単位なし

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 混合

ダウンロード -

_区分記載B_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・8%10%混合・単位あり

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 混合

ダウンロード -

_区分記載B_graytable_インボイス制度(適格請求書)対応版.png)

インボイス制度対応・8%10%混合・単位なし・グレー

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 混合

ダウンロード

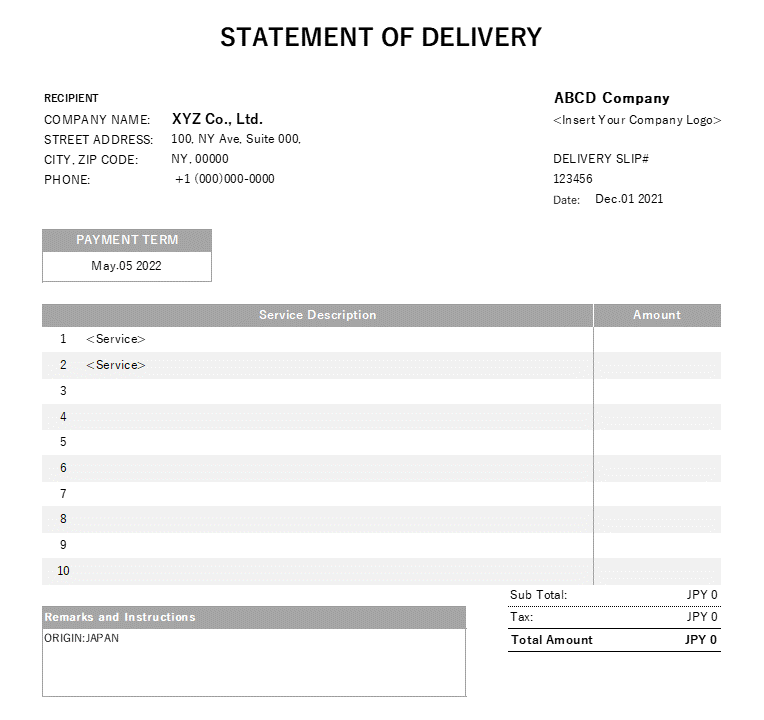

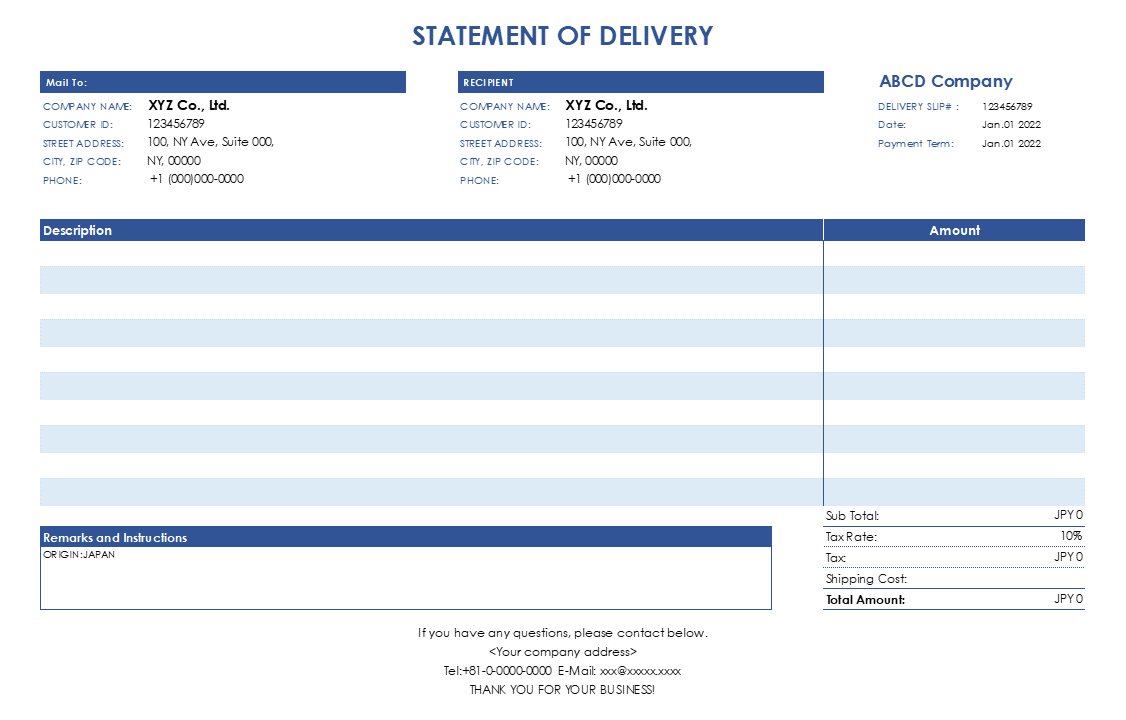

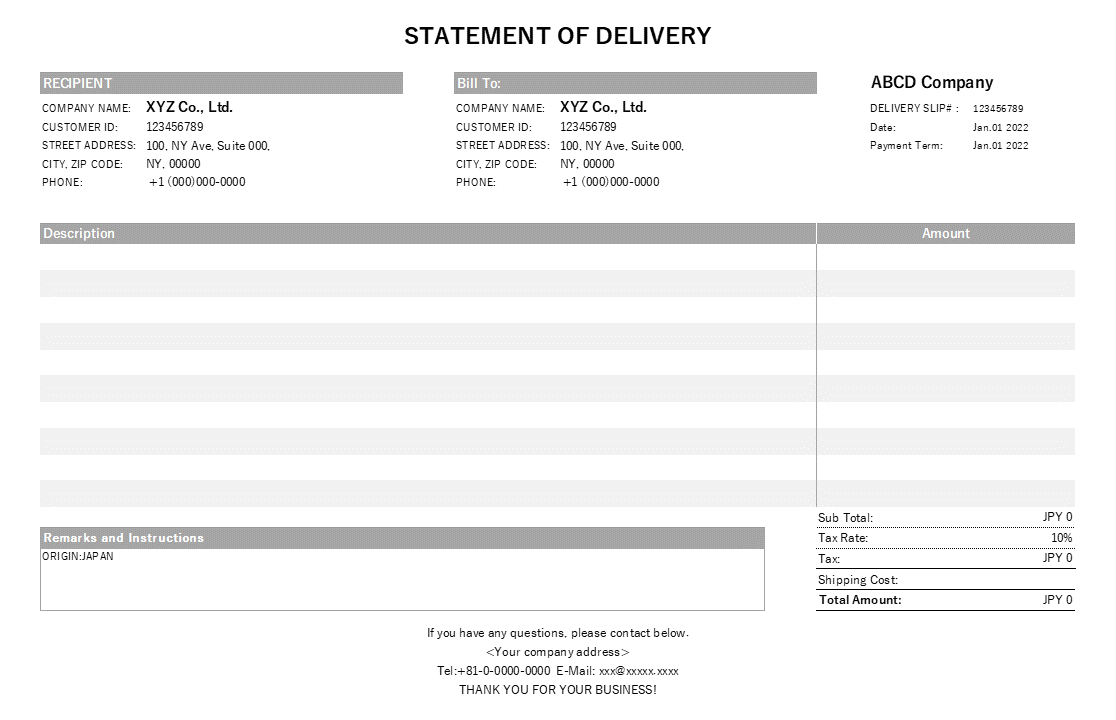

英語

-

海外配送用・グリーン・英語

納品書Excelテンプレート- Shipping

- カラーバリエーション

ダウンロード -

オレンジ・横型の

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

ダウンロード -

英語の基本的な

納品書Excelテンプレートダウンロード -

製品サイズ入り・英語

納品書Excelテンプレート- 製品サイズ

ダウンロード -

製品サイズ・アイテムコード入り・英語

納品書Excelテンプレート- 製品サイズ

- アイテムコード

ダウンロード -

英語(ブルー)の基本的な

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

ダウンロード -

海外配送用・英語

納品書Excelテンプレート- Shipping

ダウンロード -

製品サイズ入り・ブルー・英語

納品書Excelテンプレート- 製品サイズ

- カラーバリエーション

ダウンロード -

製品サイズ・アイテムコード入り・海外配送用・ブルー・英語

納品書Excelテンプレート- 製品サイズ

- アイテムコード

- カラーバリエーション

- Shipping

ダウンロード -

海外配送用・ブルー・英語

納品書Excelテンプレート- Shipping

- カラーバリエーション

ダウンロード -

製品サイズ・アイテムコード入り・海外配送用・英語

納品書Excelテンプレート- 製品サイズ

- アイテムコード

- Shipping

ダウンロード -

海外配送用・英語

納品書Excelテンプレート- Shipping

ダウンロード -

製品サイズ入り・レッド・英語

納品書Excelテンプレート- 製品サイズ

- カラーバリエーション

ダウンロード -

海外配送用・レッド・英語

納品書Excelテンプレート- カラーバリエーション

- Shipping

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・海外配送用・グリーン・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- Shipping

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・オレンジ・横型の

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・英語の基本的な

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・製品サイズ入り・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 製品サイズ

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・製品サイズ・アイテムコード入り・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 製品サイズ

- アイテムコード

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・英語(ブルー)の基本的な

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・海外配送用・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- Shipping

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・製品サイズ入り・ブルー・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 製品サイズ

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・製品サイズ・アイテムコード入り・海外配送用・ブルー・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 製品サイズ

- アイテムコード

- Shipping

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・海外配送用・ブルー・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- Shipping

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・製品サイズ・アイテムコード入り・海外配送用・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 製品サイズ

- アイテムコード

- Shipping

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・海外配送用・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- Shipping

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・製品サイズ入り・レッド・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- 製品サイズ

- カラーバリエーション

ダウンロード -

対応版.png)

インボイス制度対応・海外配送用・レッド・英語

納品書Excelテンプレート- インボイス制度(適格請求書)対応

- Shipping

- カラーバリエーション

ダウンロード