目次

[非表示]こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

5万円以上の領収書には、収入印紙の貼付が必要です。商品代金やサービス利用料の受領に伴って発行する領収書の取扱いは、経理担当者や営業担当者なら必ず把握しておきましょう。この記事では、領収書に必要な収入印紙について解説します。収入印紙が不要になるケースや貼付する方法も解説しているので、参考にしてください。

収入印紙とは?

収入印紙を扱う際に、知っておきたい基礎知識があります。ここでは、概要と収入印紙が求められる主な書類について解説します。

概要

収入印紙とは、国に対する税金や手数料を支払う目的で発行される証票です。経済的な取引に伴う契約書や領収書などの書類には、印紙税という税金が課されます。収入印紙を課税文書に貼付・消印することで、印紙税の納付が可能です。国家試験の受験手数料や、免状の交付手数料を納める場合など、さまざまな場面で利用されています。

収入印紙が求められる主な書類

書類のなかには課税対象として、収入印紙の貼付が必要な書類があります。たとえば領収書は「印紙税額第17番文書」に該当し、印紙税の課税対象文書です。大量に発行される領収書を1つひとつ確認・集計して納税を行うのは現実的ではありません。収入印紙の貼付は、こうした手間の合理化を目的とした税の徴収方法です。その他、代表的な収入印紙が求められる書類は以下のとおりです。

・不動産売買契約書

・土地賃貸借契約書

・請負に関する契約書

・約束手形、為替手形

5万円以上の領収書には収入印紙が必要

すべての領収書が課税対象になるわけではなく、領収書の金額が5万円以上の場合に、収入印紙の貼付が必要です。金額は売上額のことであり、売上額以外の受領額は含まれません。また、消費税が分けて記載されていれば、税抜金額で判断します。領収書の金額が5万円未満のものは非課税となるため、収入印紙の貼付は不要です。

収入印紙が不要になるケース

領収書の金額が5万円以上でも、収入印紙が不要になるケースがあります。2つのケースについて解説します。

電子的に発行した

PDFの領収書といった電子的に発行された領収書は、収入印紙が不要です。書面を発行していないため、課税文書の作成にあたりません。金額の大きな取引では、電子的に領収書を発行すると、節税につながります。

キャッシュレス決済で発行した

クレジットカード決済やキャッシュレス決済において、キャッシュレス決済である旨が記載されていれば、収入印紙は不要です。現金を受け取った事実がなく、課税文書にあたらないためです。ただし、領収書に「クレジットカード決済」と明記しないと、通常の領収書と見なされる点に注意しましょう。

領収書にかかる印紙税の金額は?

印紙税額は領収金額によって異なり、段階的に200円〜20万円の税額が定められています。ここでは、領収金額に応じた印紙税額について解説します。

領収金額と印紙税の金額早見表

印紙税がかかる受取書には、いくつかの種類があります。商品やサービスを売買した際の領収書のほかにも、不動産の賃貸料、請負代金、広告料などの受領書がこれに該当します。こうした資産の提供や貸付に対する対価や、役務提供に対する給付といった“売上”については、明記された受領金額によって印紙税が以下のように変わります。

| 受領金額 | 印紙税額 |

| 5万円未満 | 非課税 |

| 100万円以下 | 200円 |

| 100万円以上~200万円未満 | 400円 |

| 200万円以上~300万円未満 | 600円 |

| 300万円以上~500万円未満 | 1,000円 |

| 500万円以上~1,000万円未満 | 2,000円 |

| 1,000万円以上~2,000万円未満 | 4,000円 |

| 2,000万円以上~3,000万円未満 | 6,000円 |

| 3,000万円以上~5,000万円未満 | 10,000円 |

| 5,000万円以上~1億円未満 | 20,000円 |

| 1億円以上~2億円未満 | 40,000円 |

| 2億円以上~3億円未満 | 60,000円 |

| 3億円以上~5億円未満 | 100,000円 |

| 5億円以上~10億円未満 | 150,000円 |

| 10億円以上 | 200,000円 |

| 金額の記載がないもの | 200円 |

収入印紙を購入できる場所

収入印紙は、郵便局、法務局、コンビニエンスストア、金券ショップなどで購入できます。購入場所によって、土日祝日が休みになる、収入印紙の種類が限定される、店舗によって収入印紙を扱っていない場合があるといった点に注意が必要です。すべての種類の収入印紙を購入したい場合は、郵便局、法務局、役所を利用しましょう。

収入印紙を領収書に貼付する方法

収入印紙を貼付する際は、貼付場所、複数枚ある際の扱い方、消印に注意しましょう。ここでは貼付の方法を解説します。

枠内または余白に添付する

貼付する場所に法律上の決まりはありません。収入印紙の貼り付け欄が用意されている場合は枠内に、貼り付け欄がない場合は余白に貼付することが一般的です。

複数枚ある場合は並べる

印紙税額によって、収入印紙を複数枚貼付するケースもあります。複数枚の収入印紙を貼付する場合は、上下または左右に並べましょう。収入印紙同士が重ならないように注意します。

再利用を防ぐために必ず消印する

領収書と収入印紙を貼付したら、再利用できないように必ず消印しなければなりません。消印とは、再利用を防ぐために押す印のことで、領収書と収入印紙をまたぐように押印します。押印は上下左右、どの場所でも構いません。

領収書の印紙税と消費税の関係

印紙税の課税対象は、消費税を除いた受領額をベースに算出されます。つまり、受領額が53,998円(税込)となっていても、実際の売上は49,999円(税抜)ですから、印紙税はかかりません。

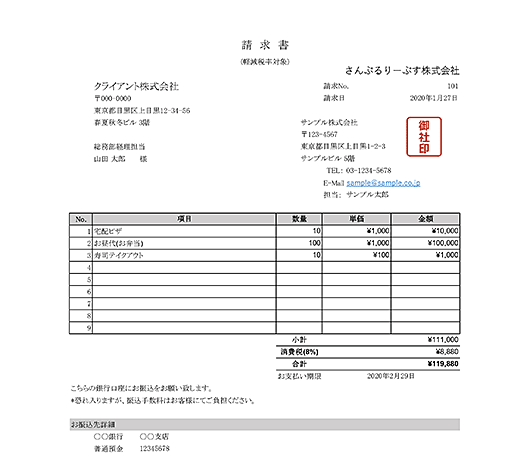

ただし、ここで注意したいのが領収書の記載方法です。受領額のうち、消費税(上記の例では、3,999円)がいくらであるかが記載されていなければなりません。これが領収書に明記されていない場合は、5万円を超える受領額と見なされ200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。以下で、例を2つご紹介します。

<例1:消費税込みの合計金額が51,300円の場合>

| 税抜価格 | 消費税 | 消費税内訳あり | 消費税内訳なし |

| 47,500円 | 3800円 | 非課税 | 印紙税200円が必要 |

<例2:消費税込みの合計金額が1,026,000円の場合>

| 税抜価格 | 消費税 | 消費税内訳あり | 消費税内訳なし |

| 950,000円 | 76,000円 | 印紙税200円が必要 | 印紙税400円が必要 |

消費税の記載は二重課税防止のため

このように、領収書に消費税の内訳を記載しない場合は、本来不要な印紙税納付が行われる可能性があります。結果として、二重課税となってしまうということです。

手書きの領収書などでは、消費税額などを省略するケースもしばしば見受けられます。しかし、内訳の記載は二重課税防止であるという意識を持ち、内訳の記載をルール化しておくのがおすすめです。

領収書の印紙税に関して覚えておきたいポイント

次に、領収書発行の際に思い出したいポイントを3つご紹介します。

ポイント1.売上代金ならば5万円未満で非課税

収入印紙の要不要を判断するには、5万円(税抜)をボーダーラインとして考えましょう。この額を超えない領収書は非課税となり、収入印紙は不要となります。

一方、5万円以上の場合は200円、100万円以上の場合は段階的に税率が上がると覚えておくと、収入印紙を貼り付けるかどうかや、何枚貼り付けるかの判断がつきやすくなります。

なお、株券の譲渡代金、保険料、公社債、預貯金の利息といった受取書は、売上には計上されません。こうした売上以外の受取書は、受領額が5万円以上、もしくは受領金額の記載がないものについては一律200円の印紙税が課税されます。なお、受領金額が5万円未満の際は、売上同様、非課税となります。

ポイント2.印紙税の納付を忘れた場合

収入印紙の貼付は“納税”です。貼付を忘れた場合は印紙税法違反、つまり脱税となるので注意しなくてはなりません。

もし、印紙税の納付を怠った場合は、「過怠税」というペナルティが科せられます。この際の徴収額は印紙税の2倍。もちろん、納付忘れ分の印紙税も必要となるため、結果として印紙税の3倍の印紙税が徴収されることになります。

<例:120万円の領収書に収入印紙を貼り忘れた場合>

【徴収額】1,200円 = 【印紙税】400円 + 【過怠税】800円

ポイント3.印紙税を間違えて収入印紙を貼ってしまった場合

誤った金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合は、状況によって対処法が変わります。

まず、必要以上の金額の収入印紙を貼り付けた場合は、過払いとなるため印紙税の返還・充当が受けられます。また、非課税の文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合も同様です。修正などは行わず、そのままの状態で文書を税務署に持ち込みましょう。

一方、収入印紙の金額が不足していた場合は、気がついた時点で不足額分の収入印紙を貼り付けましょう。これを怠ると、貼り忘れ時同様、「過怠税」が課されます。

領収書は電子データでの発行がおすすめ

業務を効率化したい場合には、領収書は電子データでの発行がおすすめです。電子データで発行された領収書は、受領金額が5万円以上でも収入印紙の貼付が必要なく、コスト削減につながります。領収書の封入・発送といった手間や、人的ミス、書類保管のスペースなどを削減できる点もメリットです。

まとめ

収入印紙とは、領収書の受領金額が5万円を超えた際に貼付が必要な証票です。印紙代は受領金額に応じて変動します。印紙代のコスト削減や業務効率化につなげるには、電子データで領収書を発行する方法がおすすめです。

クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」は、領収書や見積書、請求書などをクラウド上で作成・共有できるサービスです。請求日から入金予定日まで可視化でき、作成した書類は、ワンクリックで印刷・封入・投函まで完了します。領収書をはじめとした各種書類の作成・送付のコスト削減や効率化に関心のある人は、まずは無料の製品紹介資料をご覧ください。