目次

[非表示]こんにちは。請求業務をかんたんにするクラウドサービス「MakeLeaps(メイクリープス)」事務局です。

領収書は取引の受領事実を証明し、支払った代金の再請求を防ぐ役割があります。

そのため、シチュエーションに応じた保管期間が定められており、その期限を過ぎるまでは破棄してはなりません。

こちらでは、領収書の保管期間や注意事項を、パターン別に解説します。

領収書とは?

領収書とは、商品・サービスに対して、金銭等の支払いを受けた事実を証明するものです。領収書には、支払いを受けた者や支払った者の名前や取引日、金額、取引内容などが明記されます。

領収書とレシートの違い

レシートは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで買い物をした際に発行される購入したことを証明するものです。領収書には宛名がありますが、レシートには宛名の記載はありません。また、レシートは感熱紙で発行される場合がほとんどで、文字が消えてしまう可能性があります。

領収書の保管期間は?覚えておくべきポイント

領収書には、保管期間が定められています。ここでは、保管期間に関して覚えておくべきポイントについて解説します。

領収書の保管期間は税法で定められている

法人の場合は法人税法、個人事業主の場合は所得税法で領収書の保管期間が定められています。個人事業主の場合は原則5〜7年間、法人の場合は原則7年間保管しましょう。領収書は確定申告で提出する必要はないものの、税務調査のときに提出が求められるケースもあります。

領収書の保管が適切になされていない場合

税務調査を通して、領収書の保管が適切になされていないことが発覚した場合、追徴課税で追加で税金を支払う必要があります。税務調査官が遡って徴税できる期間は7年です。

領収書の保管期間をパターン別に解説

領収書の保管期間は状況に応じて異なります。まずは、法人と個人事業主における違いから解説します。

1.法人の場合

法人の会計処理における領収書は、「帳簿書類」に分類されます。

帳簿書類には7年間の保存期間が法人税法で定められています。

つまり、領収書は7年間ほど保管する必要があります。なお、期限がカウントされるのは法人税申告期限日からです。

そのため、2019年に使った経費の領収書を2020年の決算で申告した場合は、2027年まで保管の義務が生じます。

ちなみに、保管期間が7年間である理由は、税金の滞納に対する時効が、同じく7年間だからです。

以前まで、中小法人は領収書を5年間保管すべきとされていました。

しかし、2004年に実施された税制の改正により、企業規模にかかわらず、すべての法人が7年間の保存を義務づけられるようになりました。

2.個人事業主の場合

個人事業主における領収書は、所得税法によって保管期間が定められています。ただし、確定申告の種類によって異なるため注意しましょう。

白色申告の場合、保管期間は5年間です。ただし、帳簿等は7年間の保管が必要とされていますので、合わせて保管しておくほうが無難でしょう。

青色申告の場合は、7年間が保管期間です。こちらも白色申告と同様、帳簿等は7年間の保管が必要となるため、まとめて保管しておきましょう。ちなみに、前々年度の所得が300万円以下の場合は、5年間でよいという例外もあります。

なお、いずれの場合も、保管期間が起算されるのは確定申告の期限日となります。2019年に計上した経費を2020年に確定申告した場合は、白色申告だと2025年、青色申告だと2027年までの保管が必要なので注意しましょう。

注意しておきたい領収書の保管期間ルール

領収書の保管期間には、いくつか注意すべきルールがあります。代表的なものを以下にまとめたので、参考にしてください。

1.売上が赤字の場合

赤字で決算を迎えた場合には、欠損金の控除が行えます。これは、欠損金が発生した翌年度以降の決算で益金が出た場合、過去の欠損金を計上して利益を相殺できる制度です。

なお、欠損金の控除の繰越期限は9〜10年間です。それに合わせて、欠損金が出た年度の領収書は9〜10年間の保存義務が生まれます。正確な期間は、欠損金を控除した年度によって異なるため、以下でご確認ください。

| 事業年度 | 欠損金の控除の繰越期限 | 領収書の保管期限 |

| 2019年4月1日以降 | 9年間 | 9年間 |

| 2008年4月1日以降 | 10年間 | 10年間 |

2.仕入れ税額控除を受けている場合

仕入れ税額控除とは、納付する消費税(仮受消費税)から、その年度に支払った消費税(仮払い消費税)を差し引く制度のことです。

仕入れ税額控除を受けている場合には、領収書を7年間保存する義務が発生します。

たとえば、白色申告をする個人事業主の方の場合は、前述のように領収書を5年間保管するのが基本です。しかし、仕入れ税額控除を受けているのであれば、期間が長いほうが優先されるため、7年間の保管になります。

3.電子取引の場合

取引情報の授受を電磁的方式で行うことを、電子取引と呼びます。領収書をPDFファイルでメール受信するといったケースです。

このような電子データでの領収書は、必ずしも印刷して保存しなければならないということはありません。

ただし、以下のうち、どれか1つの保存方法に統一しなくてはなりません。

- そのまま保存する

- 紙等に出力して保存する

- 電子計算機出力マイクロフィルム(COM)に出力して保存する

なお、保管期限については、事業年度の確定申告提出期限を起算日として7年間となります。そのため、白色申告や一部の青色申告で確定申告を行う個人事業主の場合は、データを5年間で削除しないよう注意しましょう。

領収書の保管方法

領収書を保管する際には、保管方法を知っておく必要があります。ここでは、領収書の保管方法について解説します。

紙の領収書を受け取った場合:紙または電子化

紙の領収書を受け取った場合、紙のまま原本で保管する方法と、スキャンして電子で保管する方法があります。スキャンをした後、電子帳簿保存法の定める要件に沿った保存をすることて、紙の原本を廃棄することも可能です。電子化して領収書を保管する方法は、以下にて詳しく解説します。

電子領収書を受け取った場合:電子保存

電子領収書を受け取った場合、電子化して保存する必要があります。

従来は、電子で受領した領収書をプリントアウトして紙で保存するといった「書面による保存」が認められていました。しかし、その措置が2022年1月の電子帳簿保存法改正によって廃止となり、電子取引で発行・受領したものに関しては、電子データで保存することが義務付けられています(2023年中は一定の条件下で宥恕措置の適用が可能)。

保管期間を過ぎてから領収書を処分する方法は?

紙の領収書を処分する際には、シュレッダーで裁断し、燃えるゴミとして廃棄します。一方で、電子請求書を処分する場合は、クラウドストレージやファイルサーバーなどが提示する方法に従って処分するようにしましょう。

領収書をかんたんに作成する方法

領収書はExcelなどの表計算ソフトにて作成することも可能です。しかし、より簡単にミスなく領収書を作成するには、まずは無料で試せる便利なクラウドサービスの利用がおすすめです。

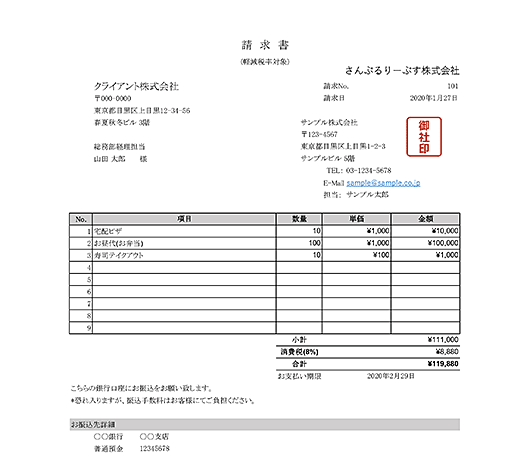

クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」は、領収書や請求書、納品書などの各種書類をクラウド上でミスなく簡単に作成できるクラウドサービスです。また、作成した書類はクラウド上に保存されるため、書類の一元管理にもつながります。

領収書や請求書といった各種書類の作成・管理の効率化にご関心のある方は、まずは30日間の無料トライアルでお試しください。