目次

[非表示]ネットショップなどにおいて、中長期的に安定して運営するためにも、配送料などのコストを削減することは非常に重要です。そのためには、メール便に対しての理解を深め、賢く利用することが求められます。本記事では、主要サービスごとのメール便の違いや特徴、料金やサイズについて解説します。

メール便の料金はどれくらい違う?主要サービスの違いを比較!

まず、メール便は軽くて小さな荷物を送るのに適したサービスで、メール便で配送した荷物はポストに投函されることが特徴です。メール便とよく比較されるのが「宅配便」で、こちらはお客様に「対面」で荷物を渡す方法になります。

メール便には、価格が全国一律であること・不在時でも荷物が配達されること・サインが不要などのメリットがあります。加えて、封入点数が多く、重量がある荷物の場合でもコストを抑えられるメリットがあります。

一方、メール便のサービスの中には荷物の追跡ができないものや、代引き不可といったデメリットもあります。また、発送時の補償がないものもあるため、なんらかのトラブルで配送した荷物が届かなかった場合でも、責任は自社で負う必要があります。

そんな懸念点も含め、ここからはそれぞれの主要なサービスの特徴についてご説明します。

日本郵便のメール便の特徴

まず、日本郵便には下記3つの発送方法があります。

- ゆうメール

- クリックポスト

- ゆうパケット

ゆうメールは、冊子などの書類やCD・DVDを送ることができ、重さは1kgまでと定められています。基本運賃は全国均一となっており、最安値は150gまで荷物で180円、最高値は1kgまでの荷物で360円となっています。

ゆうメールを利用する際は、事前手続きなどは一切不要で、郵便局もしくはポストのどちらからでも差し出しが可能です。ただ、信書に該当しない内容物に限られており、手書きのものは送れないので注意する必要があります。

クリックポストは衣料品や各種書類・書籍など、幅広い荷物を送ることができます。サイズ・重量に関しては、長さ14cm〜34cm・幅9cm〜25cm・厚さ3cm以内・重さ1kg以内に定められていることが特徴です。また、サイズや重量に応じて料金が変わる仕組みではなく、全国一律で198円に定められているため、発送料などの管理がしやすいサービスです。

注意点としては、利用する際にYahoo!JapanIDが必要なことです。まずクリックポストにYahoo!JapanIDでログインし、Yahoo!ウォレットまたはAmazon Payで運賃の支払いを行います。その後、発送のためのラベルが印字されるので、そのラベルを荷物に貼り付ければ、郵便ポストもしくは郵便窓口から発送できる流れとなっています。

ゆうパケットも衣料品や書籍など、幅広い商品を送れることが特徴で、フリマアプリなどの出品に利用されることが多く、厚さによって値段が変動します。具体的には、厚さ1cm以内であれば250円。2cm以内であれば310円。3cm以内であれば360円に設定されています。

ゆうパケットのサイズは、縦・横・高さを足した数値の合計が「60cm以内」とされており、「縦20cm+横30cm+厚さ3cm」などであれば、問題なく発送できます。加えて、重さは1kg以内と定められているため、これらの厚さや大きさ・重さを超えないように注意する必要があります。また、ゆうパケットは日曜・休日も含めて毎日配送されるため、汎用性の高い配送方法だと言えるでしょう。

ヤマト運輸のメール便の特徴

ヤマト運輸の場合は、下記2つのメール便が用意されています。

- クロネコDM便

- ネコポス

クロネコDM便は、カタログやパンフレットなどの荷物を送ることができます。クロネコDM便を契約している法人もしくは、個人事業主向けのサービスで、ポスト投函での配送サービスであることから、配達日時を指定することはできません。

規格は縦・横・高さを足した合計が60cm以内、かつ重さが1kg以内と定められており、配送料は全国一律で167円です。専用の資材は用意されていないため、規格内であれば、市販の材料で梱包する形で利用する事が可能です。

ネコポスは、こちらも法人や個人事業主・フリマオークションサイトの利用者向けのサービスとなっています。ネコポスは、今回紹介するサービスの中で唯一補償がついたサービスで、1個につき3,000円までの補償がされています。ただし、1梱包の価格が3,000円を超える場合は配送できない可能性もあるため、補償を考えて配送する場合は、事前に確認しておくことをおすすめします。

ネコポスでは、厚さ2.5cm以内、重さ1kg以内の荷物を送ることができます。料金は1個あたりの上限が385円の全国一律ではあるものの、数量などの諸条件に応じてお客様ごとに変動する仕組みとなっています。そのため、こちらも事前に確認するようにしましょう。

佐川急便のメール便の特徴

佐川急便には、下記2つのメール便が用意されています。

- 飛脚メール便

- 飛脚ゆうメール便

これら2つは、どちらも法人もしくは個人事業主向けのサービスになります。

飛脚メール便は、雑誌やカタログ・印刷物を送ることができ、荷物の追跡も可能です。縦・横・高さの3辺の合計が70cm以内と定められており、料金は300g以内であれば168円・600g以内であれば220円・1kg以内であれば325円に設定されています。

飛脚ゆうメール便は、印刷物などに加えて、CDやDVDを送ることも可能でが、荷物の追跡はできないため、用途に応じて飛脚メール便と使い分けるようにしましょう。飛脚ゆうメール便では、縦34cm・横25cm・高さ3cm・重量3kg以内の荷物を送ることができます。料金は200g以内であれば115円、3kg以内であれば456円に設定されています。

メール便の料金・サイズ比較一覧!

ここまで紹介したサービスの対応サイズや重量・料金などを一度表にまとめます。

| ゆうメール | クリックポスト | ゆうパケット | クロネコDM便 | ネコポス | 飛脚メール便 | 飛脚ゆうメール便 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 重量 | 1kg以内 | 1kg以内 | 1kg以内 | 1kg以内 | 1kg以内 | 1kg以内 | 3kg以内 |

| 縦サイズ | 34cm以内 | 14cm〜34cm | 計60cm | 計60cm | 23cm〜31.2cm | 計70cm | 34cm |

| 横サイズ | 25cm | 9cm〜25cm | 計60cm | 計60cm | 11.5cm〜22.8cm | 計70cm | 25cm |

| 高さ | 3cm | 3cm | 計60cm | 計60cm | 2.5cm | 計70cm | 3cm |

| 料金 | 180円〜 | 198円 | 250円〜 | 167円 | 385円(上限) | 168円〜 | 115円〜 |

各社の違いを比較しつつ、自社の事業やサービスに合った配送方法を検討してみて下さい。

おすすめのメール便は?個人利用と事業者で料金は変わる?

ここからはメール便を個人で利用する場合と事業者で利用する場合で、それぞれおすすめのメール便をご説明します。

個人向けにおすすめのメール便

個人が利用できるメール便は、日本郵便のサービス「ゆうメール」と「クリックポスト」の2つがおすすめです。

クリックポストは料金が一律198円であることに対し、ゆうメールは重量ごとに値段が変わる仕組みとなっています。

ゆうメールは、150gまでであれば最安値の180円で利用できますが、これ以上の荷物は215円以上かかるため、150gを超える荷物の場合はクリックポストで配送可能な条件内であれば、クリックポストの利用が最も配送料を抑えられる方法になります。

また、フリマサイトを利用している場合は、個人であってもゆうパケットやネコポスを利用できます。サイズや厚みなどによって料金は異なりますが、ネコポスは一律の料金設定が設けられているわけではないため、事前にゆうパケットとネコポスにも見積もりしておくことをおすすめします。

事業者向けにおすすめのメール便

事業者がメール便を利用する場合は、クロネコDM便が最も安い送料で配送できるためおすすめです。ただし、縦・横・高さの合計が60cm以内と定められているため、サイズが収まるかどうかは事前に確認しておく必要があります。

また、壊れやすい商品を扱う場合は、最大3,000円の補償がついたネコポスがおすすめです。さらに、クリックポストやゆうパケット・ネコポス・飛脚メール便は荷物の追跡が可能であるため、重要な荷物を配送する場合や、都度配送状況を確認したい場合に利用を検討してみると良いでしょう。

各メール便サービスの特徴や料金を解説してきました。サービスによって、扱える商品のサイズが異なり、加えて料金も異なります。配送内容によって最適なサービスが異なる場合があるため、まずは配送する商品のサイズや、補償・追跡機能などを洗い出し、それに合う最適なサービスを把握しておくことおすすめします。

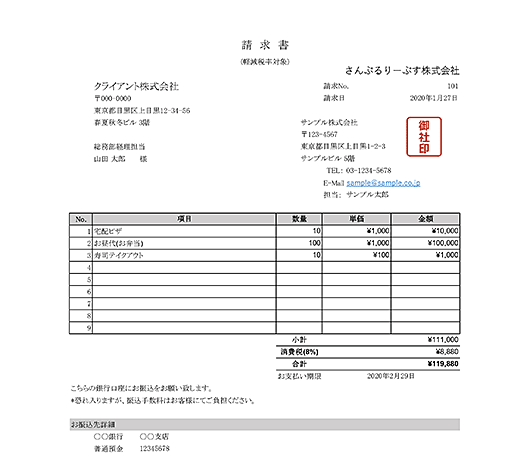

請求書発送を効率化させるクラウドサービスのご紹介

クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps(メイクリープス)」は、請求書の電子送付(メール)により、手間のかかる印刷・紙折り・封入作業を丸ごと削減できるクラウドサービスです。 郵送費の削減や、請求書をいち早く取引先にお届けすることでお客様満足度の向上にもつながります。

請求書や納品書の送付業務の効率化にご関心のある方は、まずは無料の製品紹介資料をご覧ください。